他改造一個安徽荒村,被當地人大罵,3年后……

作者:一條(ID:yitiaotv) 來源: 一條(ID:yitiaotv)

安徽省祁門縣閃里鎮,

有一個800年歷史的古村落,

名為桃源村。

這里擁有中國罕見的“一村九祠”,

更是祁門紅茶的發祥地之一。

然而因為交通閉塞,乏人問津。

2015年開始,建筑師馬科元用了三年時間,

給村子做了一系列“微創手術”。

他和團隊通過對一系列老房子的更新改造,

將現代建筑理念融入傳統的農村建筑當中,

為整個村子注入新的活力。

他說,建筑師做鄉建,

不是一條富貴之路,而是清修之路。

自述 馬科元 編輯 莫竣威

安徽桃源村

在安徽,有非常多具有特色的村落,里面的古建筑和人文氣息保護得非常好。不過因為交通閉塞,村民的生活水平比較低,年輕人都到外面打工,只留下老人和小孩。桃源村就是其中之一。

這里有800年歷史,現在仍有300戶人居住于此。

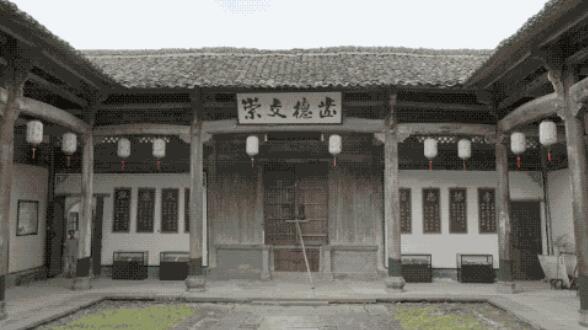

桃源村 一村九祠

然而桃源村在歷史上曾經是很顯赫的。明末清初之時,徽商走南闖北,財富滿貫。當他們飛黃騰達,就會向自己的村子捐贈祠堂和牌坊。桃源村曾經出現過九座大大小小的祠堂,一村九祠之勢,在中國都是非常罕見的。

桃源村村民在制茶

這里也是祁門紅茶的發祥地,桃源村的一個茶號,1915年曾經代表整個祁門地區,參加美國巴拿馬世博會,獲得民間茶莊獎的金獎,從此祁門紅茶享負盛名。

建筑師馬科元

建筑師馬科元

我們最早是2015年接觸到改造桃源村的項目。老房子歷史悠久,它們的氣息已經完全融入這座古村,它的出生和落魄都帶著時間的印記。所以保留,勝于新造。

整個改造至今三年多,經費用了超過500萬,但我們只做了3、4棟小房子,總面積不超過一千平方米。

南仕堂—飽讀詩書的本地姑娘

南仕堂是進入村子的第一幢房子,原來是一個小藥店。根據需要,我們把它改造成村子的接待中心,但不希望它是一個濃妝艷抹的網紅款,而是一個飽讀詩書的本地姑娘。

所以改造從規模、面積、高度上完全保留了以前老房子的樣貌。但打開門后,就會發現內部別有洞天。

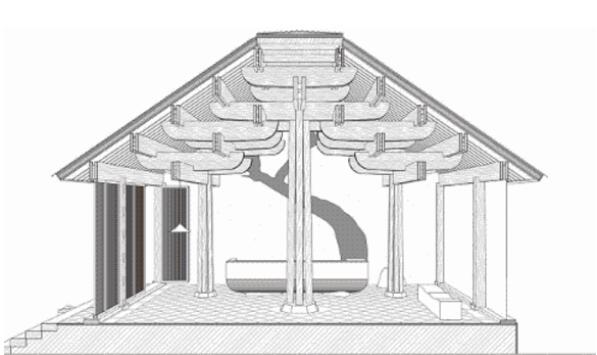

南仕堂建筑模型

室內的整個木構體系重新設計。跟很多現代建筑不同,這間屋里梁和柱不再隱藏在墻體背后,而是顯露在外,構成整個空間的骨架,也更有氣韻。

徽州地區的木構特點是“肥梁細柱”。因此為了讓柱子顯得纖細,原本粗大的柱子,被分解成四個細柱,成為一組“散柱”。將一根梁擴充成了并排放置的一組雙梁。

“散梁復柱”

所有梁和柱通過榫卯的方式咬合在一起,形成了“散柱復梁”的屋架體系,沒使用一根釘子。

整個空間有四面墻,它們各有特點:

三間折門

折門可以完全打開,讓室內外完全交融。

影墻

我們把生長在外部的竹子,通過光影的方式投射到這面半虛的玻璃墻壁上。竹影婆娑,隨風搖曳,充滿整個室內。

虛墻

用3000塊玻璃磚砌了一整面馬頭墻,一改傳統馬頭墻的封閉感,里面木結構的虛影呈現在外部。

樹墻

我們專門從800公里以外的苗圃園中,挑選了一棵彎曲的棗樹,砍下、運回,未經修飾,掛于墻壁之上。

木梁柱和生樹并置于屋內,文與質、虛與實、內與外、曲與直,就像文學里的對仗關聯。

宀屋—品茶論茶的公共空間

桃源村作為祁門紅茶的發祥地,盡管家家戶戶都有紅茶,但村子尚未有專門的茶室,供村民和客人品茶、論茶、賞茶,村民們也缺少個輕松悠閑相聚的地方。

我們便把一個占地60平米的荒廢農舍,改造成茶樓,取名“宀(mian)屋”。

宀屋建筑模型

宀屋建筑模型

房子的外墻原封不動地保留,然后把內部的木結構進行重新改造,并將屋頂向外懸挑,用來覆蓋、保護老墻。

整個房子分為兩層,一層是品茶、論茶空間,保留了老房子獨特的昏暗內向氛圍。空間焦點在室內唯一一張深色胡桃木的長桌之上。

二層則是開放的公共區域。新的屋頂被抬高,跟老墻之間形成一條縫隙,空間維合感被徹底改變。

這使得內與外有更多的互動:祠堂、田園、山巒的景觀從不同方向涌入內部,村民可以從新的視點欣賞村子熟悉的景觀。

南亭敘

舊房+新屋 盤活桃源村

另外,我們還在村里改造了兩個客棧,分別取名為“南亭敘”和“停云、素月”。

南亭敘原本是一棟荒廢多年的老房,在保留了整個屋子的結構下,把現代人居住的一些需求置換進去,最終老房子和新房子一新一舊,相互同時出現在庭院里。

亭云、素月

而亭云和素月則建在半山腰上,是新建的。但同時我們保留了場地上兩棵銀杏樹,讓它們從房子中間穿越而出。

山腰上的茶亭

就在我們改造老房的同時,有很多破舊和廢棄的木材被拆下來。我們也把這些木料進行翻新,重新搭接成了一個小亭子,放在半山腰。它可以俯瞰整個村子。

鄉村建造夢

我從事建筑10年,到鄉村做實踐大概也有5年了。

城市套路深,城市很多設計的方式和造型都是照著西方做的。直到來了鄉村才發現,其實中國傳統建筑中的手法和理念,特別值得我們去學習、深究。而且在鄉下,設計師的自由度也會大得多。

但其實在鄉村做建筑的壓力不比城市小,一來是時間和經濟方面的壓力。

在城市里,我們的工作對象更多是電腦和圖紙,只需花一個月,就能完成30萬平米的設計。

但在村子,我們面對最多的是工人和建筑本身。深耕這種小房子,需要考慮的事情則更多,可能花整整一年才完成300平米的改造。考驗的是設計師的恒心和耐力,而且報酬方面也與城里豐厚的設計費無法媲美。

建造過程中,也有許多來自村民的壓力,這次桃源村也一樣。工程開始之初,村民是難以理解改造能為村子帶來好處的。

于是村民會想方設法跟我們“對著干”,其中也有很可愛的破壞方式。例如在我們收工以后,他們會把剛剛栽種的植物給拔掉,以此來表達他們的不滿。

為了減低施工對他們的影響和不便,我們也主動為周邊居民的家,換裝了隔音門窗。

慢慢看到改造的成效后,村民也給改造提供非常多的建議,比如村里的老人會來跟我們講述以前這有一個什么樣的房子,它的造型是什么樣,用了什么木頭……

我們會根據他們的描述,把村子以前的一個風貌復原出來。

當改造所帶來的長遠利益逐漸突顯,村民看到我們的改造激活了這個村子的潛力,為他們帶來旅客,增加旅游收入。時間一長,他們就會從心里支持我們。

而對于有意愿來鄉村做建筑設計的年輕人,我的建議是謹慎入行。因為這不是一條富貴之路,而是清修之路。但當你選擇了這行以后,心里面的富足,會比物質上的收獲要大得多。

部分圖片由唐徐國、趙奕龍拍攝

建筑圖紙由素建筑設計事務所提供

- END -

免責提示:部分文章系網絡轉載,僅供分享不做任何商業用途,版權歸原作者所有。部分文章及圖片因轉載眾多,無法確認原作者與出處的,僅標明轉載來源。如有問題,請及時聯系我們,我們將第一時間做出處理。