與山水作答 - 重慶大數據智能化展示中心立面和景觀改造 / 重慶市設計院

作者:gooood谷德設計網 來源:gooood谷德設計網

重慶大數據智能化展示中心是一個舊建筑改造及景觀公園提檔項目。項目位于重慶市兩江新區兩江幸福廣場,地處照母山科技新城的核心位置。

1990年,江北國際機場通航,重慶向北拉開序幕。2000年,重慶北部新區設立。2010年,兩江新區獲批成立,重慶北部在城市建設,產業聚集方面成為了重慶的領頭雁。而照母山科技新城,從十五年前在重慶人心目中的“有點遠,沒配套”,早已蛻變成為科技公司扎堆,軌道線便捷,毗鄰照母山森林公園,到達市中心快捷,周圍品質住區林立的重要商務街區。

項目全景

項目用地位于照母山科技新城中央的幸福廣場南側,正好在方尖碑的下部,毗鄰柏林公園,看山面水。建筑原為一家停業數年的飯店,為迎接2018年8月下旬在重慶召開的智博會,展廳項目選址于此。

基于緊迫的開放時間要求,業主選擇了對既有建筑進行改造的方式,節約工期。本項目從開始設計到開放,僅用了8個月。

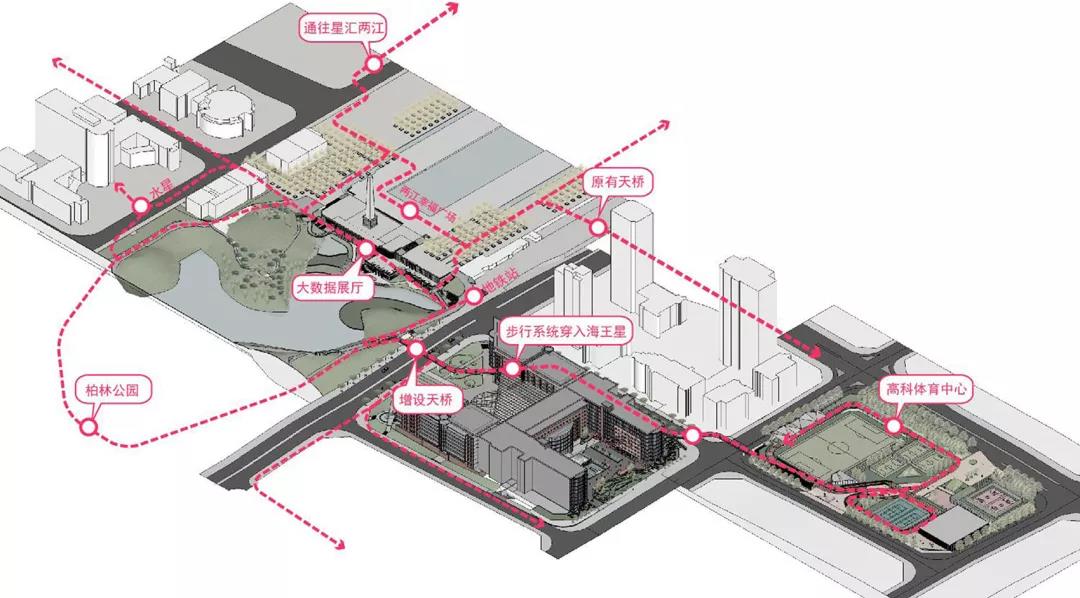

項目選址

在設計師眼中,本項目除了肩負著作為智博會分會場的重任之外,同時也是一次難得的城市微更新的機會。

設計中將建筑 “輕干預”和景觀“重參與”相結合,借由展示中心項目的實施,我們希望對幸福廣場片區進行一次針灸式的場所改造,為局部片區注入新吸引力,令周邊市民及白領樂于前往,令這片廣場,公園具有更高的人氣和活力,令這片商務區具有更豐富的生活體驗。

項目外觀

照母山漫游體系

和國內很多寫字樓區一樣,照母山科技新城商務樓宇密集但是生活體驗單一,雖然寫字樓群圍繞著一個大型硬質廣場及柏林公園,但到達性較弱,公園綠化未被充分體驗,非常可惜。

而在本項目之前,我們就一直在為政府背景的平臺開發公司提供設計咨詢,希望在本片區打造更完備的步行體系甚至空中游廊體系,更高效地連通被星光大道隔斷的寫字樓群東西兩區。

基地分析及設計構想

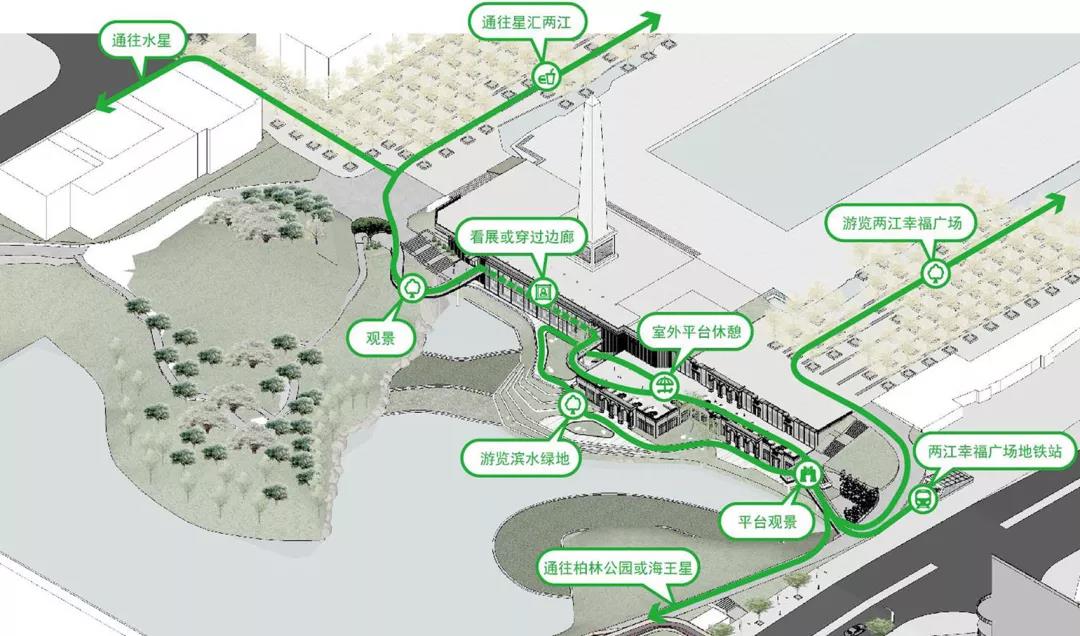

本項目的實施成為了我們正在思考的系統工程中的一環。我們希望本項目融入片區步行漫游系統之中,通過設計處理,打造非常精彩的一個片段,打通脈絡,實現片區更充分的串聯。

到更微觀的層面,我們通過一系列的改善步道處理,連系環湖的東西步行路徑,形成閉環,并與東北角的地鐵站口對接,催生出更多的漫步人群。

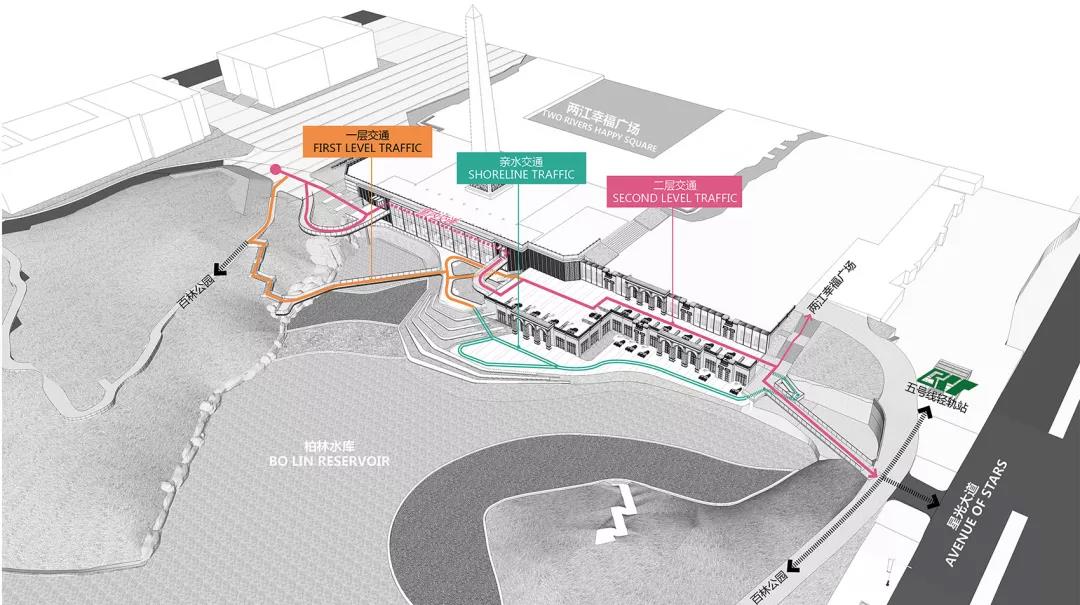

項目步行漫游系統分析圖

而要實現這一目標,我們首先對項目進行了場地類型的轉換。場地原貌為較為私密的餐飲外擺空間,荒廢已久,樹木茂密,市民視線所及,非常消極,這與我們預設的場所感更具公共性的目標相左,因此我們進行了全面的植被移除,將場地的沿湖界面呈現出來,讓游覽者盡享湖光山色。

改造前:密閉的庭院空間,樹木茂密、與外界環境隔絕,場地可達性差,且屬內向型空間。植被雜亂,視線通透性差,缺乏參與性、親水性。

改造后:自然舒朗、清新舒適,會呼吸的景觀空間,增強了場地參與性和通達性。

改造后項目外觀

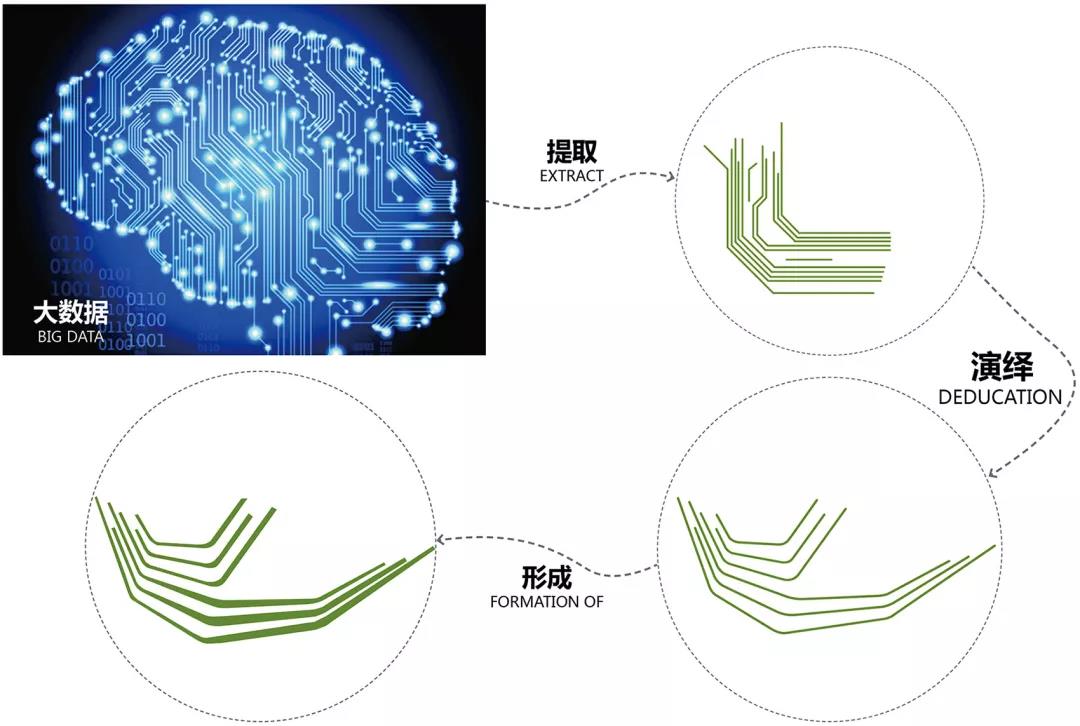

景觀 “重參與”

景觀以 “重參與” 為設計原則,以項目主題“大數據”為概念元素,提取大數據傳輸的 “點+線” 的模式,通過對圖形的關鍵元素提取、設計演繹,結合場地地形合功能布局,形成特有的景觀形式。

景觀生成分析圖,提取大數據傳輸的 “點+線” 的模式,結合場地地形合功能布局,形成特有的景觀形式

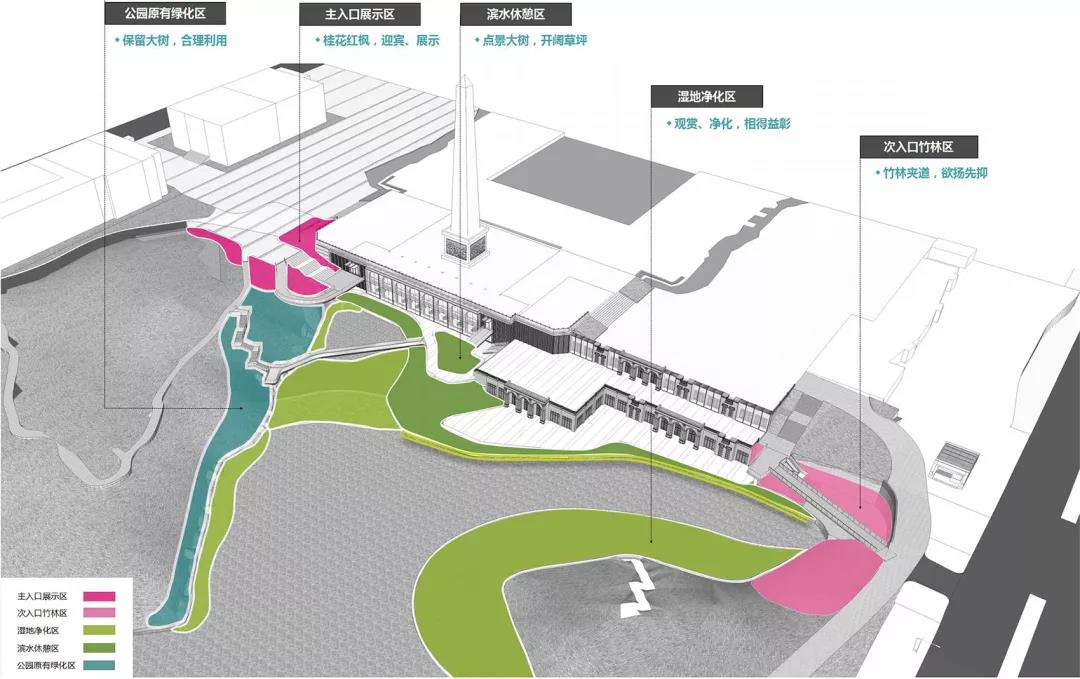

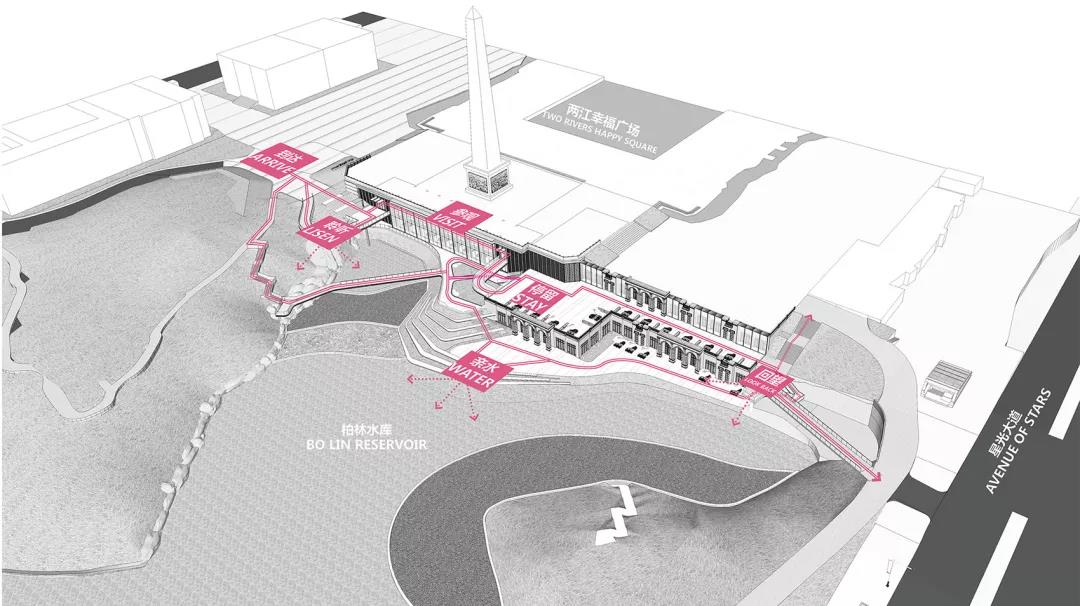

以原有的景觀資源為依托,通過對臨湖場地的整治,利用“近自然”的設計手法,增設濱水休閑場地,加強陸地與水體之間的親水關系。根據大數據展廳的整體游覽需求,結合建筑出入口重新設計交通流線、人行動線,與建筑內部的展覽游線相整合,劃分室外場地的景觀功能屬性,加強陸地與水體之間的親水關系,打造多場次的立體景觀。

景觀植物分區分析圖

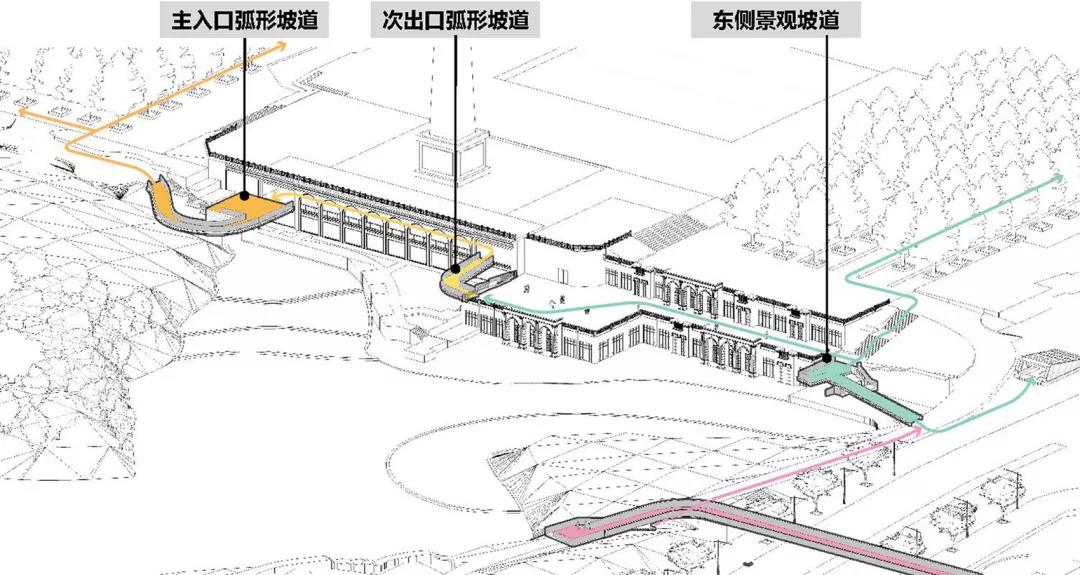

游廊串聯體系

為了實現片區步行體系升級,我們在場地中置入了三個新交通體,通過坡道來連接室內建筑與濱水景觀區,并打通了場地的東西步行脈絡,形成了貫穿整個場地的游覽主線,同時,沿途創造了一系列的游覽節點,如外挑觀景臺及向市民開放的室內觀景外廊,營造豐富多變的步行體驗。

游廊串聯體系分析圖,在場地中置入了三個新交通體

游廊串聯體系分析圖,坡道連接室內建筑與濱水景觀區

游廊串聯體系分析圖,坡道形成了貫穿整個場地的游覽主線的同時,沿途創造了一系列的游覽節點

主入口展示區

功能上將原有主入口廣場拓寬,滿足人流集散、車輛回車及臨時停車功能,同時增設主入口LOGO,提升整體迎賓氛圍;修復原有疊瀑,形成動態景觀,豐富游覽時的聽覺感受,同時具有曝氧凈化水體的功能。結合緊鄰的無障礙景觀橋,在此處形成整個場地的景觀眺望點。

拓寬后的主入口廣場,增設主入口LOGO

濱水休憩區

功能上在滿足場地內土方平衡的前提下,梳理濱水區域的原有地形和植被,將臨近湖面區域原來難以親水的景觀布局作出適當改造,在此基礎上打造親水小廣場,通過緩坡草坪入水的形式,形成水生植物生態駁岸。

景觀草坪和濱水休憩區俯視圖

整體交通上采用無障礙景觀橋和退臺式生態草階的設計手法將存在高差較大的區域聯動起來,構筑多層次的景觀空間場地。

濱水休憩區內的親水臺地和濱水小劇場俯視圖

退臺式生態草階

生態草階不僅能完善步行交通功能,還能結合親水小廣場,形成功能靈活自由的,集親水、觀景、休閑、演藝活動為一體的湖濱露天小劇場坐區;且在形式上加強了場地的景觀完整性,同時也呼應了設計構思中所提取的大數據景觀元素。

退臺式生態草階,結合親水小廣場,形成湖濱露天小劇場坐區

退臺式生態草階臺階細節

景觀橋

為營造舒適豐富的游覽路徑,我們在原場地中置入了三個無障礙交通體和一個景觀交通體,通過交通體景觀橋方式的來連接建筑室內展廳與室外場地和周邊地塊,打通場地的步行脈絡,形成整個場地的游覽主線。采用無障礙通道的方式滿足不同人群的使用需求,同時解決展廳設備運輸問題。

親水棧道景觀橋,連接展廳和柏林公園

親水棧道景觀橋細節

戶外休憩區

通過景觀臺階串聯一二層商業,結合展廳的功能需求,在展廳南區屋面上,設置戶外咖啡傘座,同時考慮到現有屋面有限的荷載,利用可移動式花箱,合理分隔屋面的休憩空間。

無障礙棧橋細節,解決不同人群的使用和展廳設備運輸問題

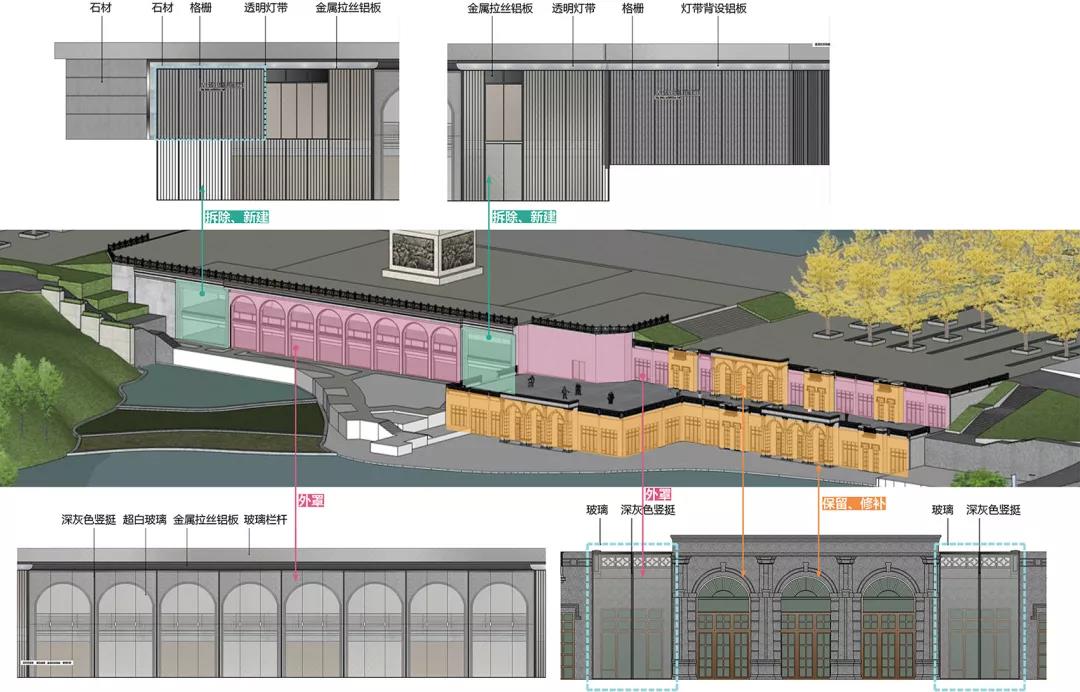

建筑立面改造“輕干預”

在建筑的外立面整治工程中,一方面迫于工期的壓力,一方面出于整體風貌協調的考慮,我們樹立“輕干預”的設計原則,對現狀立面進行分類處理,并不全盤大動干戈,而是局部改造立面,壓縮工程量。

建筑立面改造詳解分析圖

經過細致的實地踏勘,對于個別風貌突兀破舊的立面,我們予以拆除,換以與風貌色彩協調的豎向金屬格柵;對于較統一的立面元素,我們采用“外罩”玻璃體的方式進行風貌轉換;對于干掛石材的立面部分,我們進行了保留,并補齊外墻凹凸缺口,提升立面整體感。

改造后的建筑立面,采用“外罩”玻璃體的方式進行風貌轉換

緊鄰建筑幕墻的場地采用草坪、石材鋪裝、玻璃欄桿的簡潔方式去布置,重在突出建筑外立面幕墻的整體感和序列感,夜晚在建筑幕墻燈光的映射下,顯得整個場地干凈通透。

緊鄰建筑幕墻的景觀草坪,采用草坪、石材鋪裝、玻璃欄桿的簡潔方式去布置

建筑功能布局

整個項目的總室內面積為5200平方米,其中作為主展廳的部分為1800平,臨近西側入口廣場,位于第二層,其下部的一層空間面積約800平,被設計為管理公司辦公用房。

而與主展廳相鄰的東側二層區域室內面積約1100平,在后續被設計為了創客空間“MK SPACE”,其下部一層的1480平,被設計為企業展區,該區域通過一部后加的自動扶梯與主展廳相連。

主展廳室內全景

工程難點

本項目規模雖小,但多專業協作的難度卻非常高,由于時間過于緊迫,項目采用設計總包的方式,由建筑師協調總控建筑設計,景觀設計,幕墻深化設計,照明設計,消防設計等各分包設計團隊的工作,同步開展設計工作。同時,室內設計和展陳設計團隊也在稍后同步進場開始設計。

無障礙棧橋夜景,解決不同人群的使用和展廳設備運輸問題

戶外公共平臺夜景

建筑立面夜景

由于復雜的地形原因,建筑南面鄰水,其余三面均有高差,又因為本項目是個舊建筑改造項目,大型施工設備難以到達低區,為施工組織造成了極大難度,所幸項目最后仍然按時完成,如期開放。

從景觀草坪看建筑立面夜景

放置于草坪上的景觀置石小品采用石材質感透光PE材料,白天可以作為景觀坐凳,夜晚則是獨特造型的景觀燈

退臺式生態草階夜景

結語

我們認為,城市微更新的意義,在于通過適度的設計干預,充分保留城市記憶,避免全拆全建,讓市民所熟悉的城市片段蛻變成環境更優美,體驗更美好的場所。微更新的設計態度是一種可延續的設計立場。

城市微更新展現了對城市歷史的足夠尊重,雖然在實施過程中,項目會面臨比新建項目更多的各種施工限制以及完全未知的工程難點,可以說,見招拆招,避免大動干戈,是項目推進過程中的常態,但是,我們也認為,設計師應有這樣的社會責任感,堅守為使用者提供更好的使用體驗的一片初心,努力做出嘗試。如今,周邊市民逐漸發現了這個散步的新去處,臨湖休憩的人群,正慢慢地多了起來。

項目總平面圖

設計公司:重慶市設計院

地址:中國重慶市渝北區兩江幸福廣場

類型:建筑立面改造 景觀改造

材料:石材 鋼結構 玻璃

標簽:重慶 兩江新區

分類:展廳 公共空間 公園

業主單位:重慶高科集團有限公司

項目面積:建筑5200㎡,景觀12506㎡

設計年份:2018年1月

建成時間:2018年9月

建筑設計:重慶市設計院第一建筑設計院

建筑設計團隊:郭桐江,劉一博,陳競,劉文君

景觀設計:重慶市設計院環境藝術設計院

.END.

注:本文轉載自gooood谷德設計網,版權歸原作者。