從雜亂公房到安享樂園, 為老人做‘人間設(shè)計(jì)’

作者:建日筑聞 來源:建日筑聞

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

“中國(guó)的大多數(shù)城市設(shè)計(jì)似乎對(duì)老人、殘障人士不太友好。” 在一次湯姆·梅恩(Thom Mayne)的采訪中,他曾經(jīng)提及。是呀,我國(guó)老人人口(60歲以上)正在以每年一千萬(wàn)的數(shù)量遞增,中國(guó)進(jìn)入了老齡化的社會(huì)階段,但快速化的城市發(fā)展,似乎讓我們漸漸將曾經(jīng)的頂梁柱忘記了,每天關(guān)注社會(huì)輿論八卦,卻忘記聆聽老人生活煩苦心聲,每天爭(zhēng)分奪秒的建設(shè),卻忘記老人目前行動(dòng)生活現(xiàn)狀,越來越多產(chǎn)品只為青年消費(fèi)者設(shè)計(jì),將這群舍不得消費(fèi)的人群拋棄。

那老人需要什么樣的設(shè)計(jì)?是對(duì)老人的情緒設(shè)計(jì)、需求設(shè)計(jì)、細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)、智能設(shè)計(jì),通過設(shè)計(jì)達(dá)到心理關(guān)懷。2018 城事設(shè)計(jì)節(jié)與上海萬(wàn)科發(fā)起對(duì)上海新華路一棟70多年老房子的改造,它稱做“敬老邨”,此弄一直秉承敬老愛老的傳統(tǒng),有淳樸的民風(fēng)及約定成俗的”弄規(guī)”即家家老人住南大間,小輩住朝北暗間。

© 劉松愷

© 劉松愷

1

參與人數(shù)最多的改造

36個(gè)門牌號(hào)和20戶居民

本次改造的敬老邨7號(hào),這幢房子是3層的磚木混合結(jié)構(gòu),每層均由走道分為南北兩側(cè)房間,面對(duì)面為一戶家,南側(cè)為起居空間,北側(cè)為廚房及衛(wèi)生間,這個(gè)走道不僅聯(lián)系了每一家,也聯(lián)系著“一個(gè)家”,它的使用功能和頻率不只是公共走道,也是每個(gè)居民”家”里不可分割的一部分。我們此次改造的就是這個(gè)家家密切相關(guān)的3層公共走道,以及它被遺忘的屋頂天臺(tái)。

這是參與人數(shù)最多的一次居住改造設(shè)計(jì),包含了36個(gè)門牌號(hào)及20戶居民;同時(shí)這也是一個(gè)組成十分復(fù)雜的小集體,其中有常住幾十年未變的老舊房、隨著時(shí)間改造過的自住房,長(zhǎng)期借給別人的出租房,做日租酒店的短租房,公共使用的儲(chǔ)物房,還有空關(guān)著的無(wú)人房。

2

弄堂的“共享”生活

設(shè)計(jì)連接人與人之間的親密關(guān)系

這幢房子是上海有著時(shí)代性表象的老公房,就像是一個(gè)立體疊加的“弄堂”。設(shè)計(jì)著重營(yíng)造了鄰里間的交流空間——弄堂的“共享”生活,它最能代表近代上海城市發(fā)展中的文化特征,雖然每家每戶居住空間逼仄,但“弄堂”這個(gè)空間相對(duì)開敞,是孩子們做游戲、大人們休息聊天必不可少的地方。

一層在走道開闊處設(shè)置了活動(dòng)交流空間,也是收養(yǎng)愛心流浪寵物的地方;二、三層設(shè)計(jì)在兩戶間的放大空間增設(shè)翻折座椅,形成鄰里的休閑及交流的空間;天臺(tái)設(shè)置集中休閑區(qū)和活動(dòng)區(qū),可組織集體聚餐、活動(dòng)、健身等各類鄰里活動(dòng)。

有人說“都快80年的房子了,還改造什么啊,浪費(fèi)錢。”但在它可能還會(huì)長(zhǎng)期使用的情況下,一直破敗下去是不行的,我們希望通過改造,讓這幢老房子適合現(xiàn)代居住空間的使用,將敬老傳統(tǒng)延續(xù),更好的符合現(xiàn)代老人的居住使用。

項(xiàng)目采用大量的“弧”形設(shè)計(jì)元素,如樓梯口,儲(chǔ)物柜,屋頂圍欄,入戶倒角等,圓角設(shè)計(jì)可有效的防止磕碰。

© 劉松愷

© 劉松愷

改造前,墻面布滿了雜亂的管線及設(shè)備,影響美觀,更是安全隱患。家門口的垂直臺(tái)階,沒有安全提示,也不方便通行。上海萬(wàn)科和設(shè)計(jì)師一起對(duì)空間及功能重新設(shè)計(jì),將雜亂的管線做了重新外包,并設(shè)置了方便開啟的檢修門和標(biāo)識(shí)進(jìn)行維修。

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

入戶空間作為每家與走道的緩沖進(jìn)行充分利用,側(cè)面安裝可翻折的座椅,可結(jié)合對(duì)面通高的儲(chǔ)物架,靠近天井處設(shè)置置物臺(tái)及花架。入戶處地面采用緩坡設(shè)計(jì),并采用防滑材料。

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

天井處的走道窗統(tǒng)一設(shè)置了遮雨棚和儲(chǔ)物籃,改善原有的漏雨現(xiàn)象。

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

增強(qiáng)空間標(biāo)志性,采用鮮明的顏色代表每一層空間,同時(shí)強(qiáng)化標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì),增加門牌及墻地面的導(dǎo)識(shí)等,空間整體清晰明確。

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

3

城市廢棄空間再利用

設(shè)計(jì)從未拋棄任何場(chǎng)所

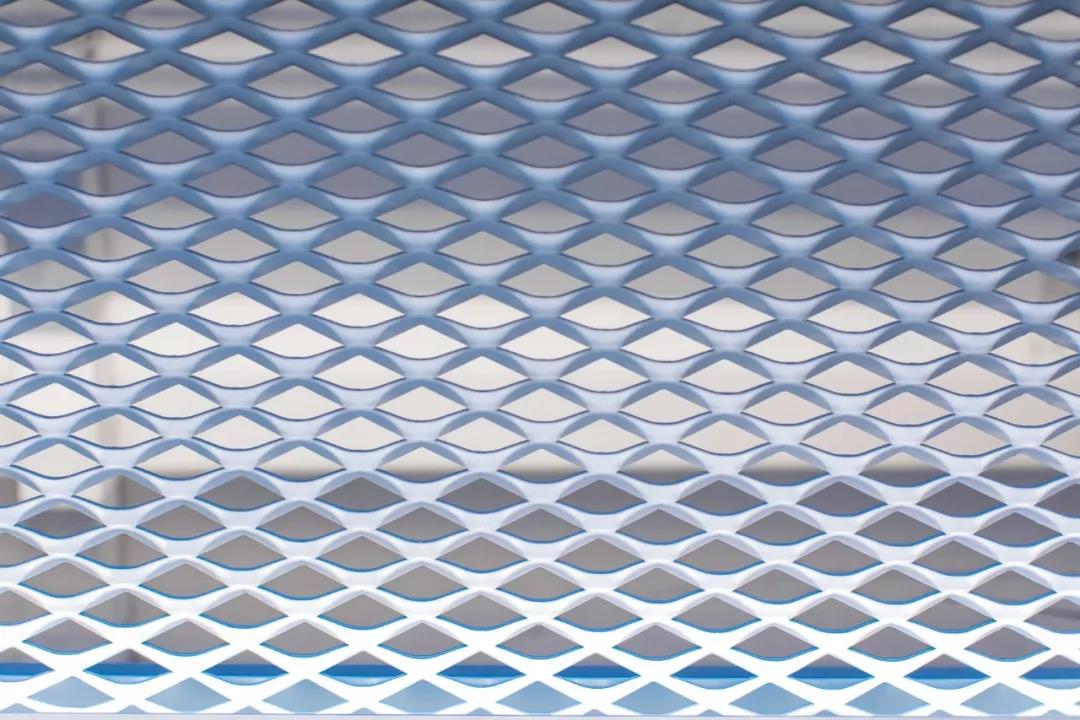

天臺(tái)空間的合理利用,劃分為休息區(qū)、活動(dòng)區(qū)、種植區(qū)和晾曬區(qū)。用花瓣形的穿孔板增加欄桿高度,滿足安全性。

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

建筑年代久遠(yuǎn),結(jié)構(gòu)老舊,由于一直有人居住,在結(jié)構(gòu)不做大修的條件下,整體結(jié)構(gòu)不做拆除敲砸,采用表面處理和增加的方式,并使用輕質(zhì)材料。

照明設(shè)計(jì),燈光勾勒出屋頂花瓣形的圍欄,成為敬老邨的一道風(fēng)景線;樓梯間設(shè)有趣味的觀察洞口;走道頂部燈光照射吊頂?shù)牟y板形成波光粼粼的效果,并采用聲控及定時(shí)設(shè)計(jì),不影響開向窗戶走道的住戶休息。

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

© 劉松愷

除了這些用心的細(xì)節(jié)之外,設(shè)計(jì)師嘗試為老人們考慮更多,在每一處的改造里傳遞著對(duì)居民們的關(guān)注。改造后的敬老邨7號(hào)樓,不再只是一個(gè)空間,它的狀態(tài),也影響著居民們的生活狀態(tài)。改造后的敬老邨7號(hào)樓,不再只是一個(gè)空間,它的狀態(tài),也影響著居民們的生活狀態(tài)。

4

改造中小故事

你看,這座椅多舒適,這老人笑的多甜

本次雖然只是公共空間的改造,但貼近長(zhǎng)期居住這里的居民,他們對(duì)于這個(gè)熟悉的空間有著不同的意見,改造過程中花費(fèi)大量時(shí)間與居民溝通,并現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)修改方案,有很多阻力,也有很多鼓勵(lì)。

1、設(shè)計(jì)方案均通過了街道和區(qū)里認(rèn)可,并在樓前進(jìn)行長(zhǎng)期的公示。

2、施工啟動(dòng)后,居民臨時(shí)提出很多不同意修改的意見。有的置物架不要;有的不肯換新的窗欄;二樓有人不喜歡綠色,每天都有新鮮事,與居民出現(xiàn)分歧的時(shí)候,只能遷就現(xiàn)場(chǎng)情況適度妥協(xié)了。

3、二、三層在窗口設(shè)計(jì)了置物架遇到了結(jié)構(gòu)問題,因?yàn)閴w建設(shè)時(shí)間太長(zhǎng),承重能力有限,原采用的鋼架固定后搖搖欲墜,后整體框架改用了輕質(zhì)鋁合金材料,并且加強(qiáng)墻體基層結(jié)構(gòu),保證使用安全。

項(xiàng)目信息

主創(chuàng)建筑師:張海翱(上海交大建筑系副教授、博士、一級(jí)注冊(cè)建筑師、華都設(shè)計(jì)合伙人)

改造地點(diǎn):新華路693弄敬老邨7號(hào)樓

指導(dǎo)單位:長(zhǎng)寧區(qū)虹橋、中山公園地區(qū)功能拓展辦公室、長(zhǎng)寧區(qū)社會(huì)建設(shè)工作辦公室、長(zhǎng)寧區(qū)商務(wù)委、長(zhǎng)寧區(qū)新華路街道辦事處

點(diǎn)位共建:上海萬(wàn)科

燈具贊助:in one熒熠照明

設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì):張海翱、李迪、曹家昌

照明顧問:洪偉翔(一抹照明設(shè)計(jì)研究室)

視覺支持:左明之(合舍合工作室)

攝影師:劉松愷

.END.

注:本文轉(zhuǎn)載自建日筑聞,版權(quán)歸原作者所有。